di Arnaldo Casali

Stamattina mi sono svegliato pensando al nono film di Quentin Tarantino.

Rigirandomi nel letto e strapazzando il cuscino ho fatto i conti ancora una volta e no: C’era una volta a Hollywood non è il fottuto nono film di Quentin Tarantino: è l’undicesimo, cazzo. Solo che lui considera Kill Bill un unico film, anche se i due episodi sono completamente diversi tra loro e sono usciti a un anno di distanza, e non considera per niente Four Rooms, film a episodi diretto nel 1995 con Robert Rodriguez, Alexandre Rockwell e Allison Anders.

Insomma a volerla dire alla Fellini C’era una volta a… Hollywood sarebbe il 9 e 1/2 di Quentin Tarantino. Ma Tarantino non è Fellini, e Fellini nemmeno gli piace tanto, a Tarantino, che decisamente gli preferisce Sergio Corbucci; il quale – non a caso – è uno dei personaggi di questo film.

Sto divagando, dici? Beh, amico, è esattamente quello che fa Quentin in questo suo fottutissimo 9/11 film e che fa – da ventisette anni – in ogni suo capolavoro.

Ok, se pensate che questo per il regista di Pulp Fiction rappresenti il film della svolta, l’opera della maturità, il necessario cambio di rotta, allora resterete delusi. Perché C’era una volta a Hollywood è spettacolo, divertimento, bellezza, intrattenimento: è cinema allo stato puro. «Un bambino viziato che vuole far credere che i suoi giocattoli sono i più belli del mondo» lo ha liquidato Paolo Mereghetti.

Perché no – questo film per Tarantino non rappresenta la grande sfida ma l’ennesimo giocattolo cinefilo, e in qualche modo una summa del suo cinema: C’era una volta a Hollywood non è un film storico, non ricostruisce gli omicidi di Charles Manson attraverso il punto di vista di due personaggi immaginari. No, Tarantino gioca con la storia e usa l’omicidio considerato lo spartiacque del destino di Hollywood per raccontare la fine degli anni ’60, lo scontro generazionale tra i vecchi divi western sul viale del tramonto come Steve McQueen, i nuovi autori che stavano conquistando la scena come Polanski, e i campioni di arti marziali che facevano film di genere come Bruce Lee, e omaggiare la televisione pacchiana degli anni ’60 e il cinema italiano di serie B.

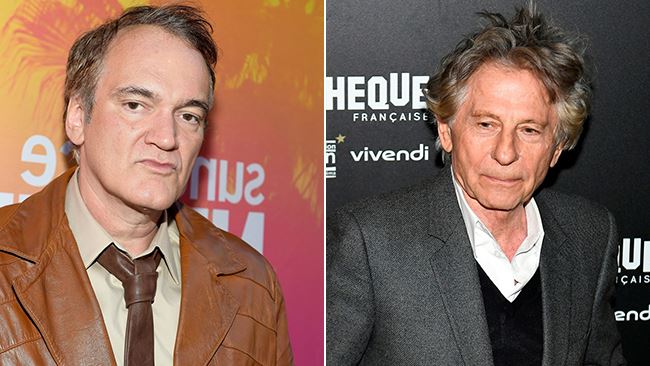

Ma soprattutto, per imbastire un grande omaggio alla cultura popolare in cui il più cinefilo dei cineasti americani è cresciuto: il film vanta così – tra attori che interpretano e attori interpretati – il cast più ricco della storia di Hollywood: se Burt Reynolds doveva esserci in doppia veste e poi invece è scomparso sia come personaggio (tagliato nel montaggio finale) che come interprete (è morto prima delle delle riprese), nel film tra i personaggi troviamo Steve McQueen, un’incantevole (e un po’ naif) Sharon Tate, Bruce Lee, Roman Polanski e Jodie Foster, tra gli interpreti Leonardo Di Caprio, Brad Pitt, Emile Hirsch, Dakota Fanning, Al Pacino, lo Spider-Man degli anni ’70 Nicholas Hammond, Kurt Russell, Michael Madsen, Luke Perry e Bruce Dern.

Il film contiene anche una lunga (ma non abbastanza!) digressione italiana, in cui Tarantino rende omaggio a Sergio Corbucci (autore, non a caso, di Django) e al genere Spaghetti Western, che comprende una statua del David di Donatello in bella vista sulla scrivania del protagonista e si conclude con l’ingresso nella storia di una donna italiana che più italiana non si può: si chiama Francesca Capucci, è mora, maggiorata e un po’ grezzotta. Non è però interpretata da un’attrice italiana ma da una cilena – Lorenza Izzo – mentre a dare il volto a Roman Polanski è più filologicamente un attore polacco: Rafał Zawierucha, visto in Il Cittadino di Jerzy Stuhr.

Non è un film storico, si diceva, ma è una di quelle opere che ti fa venire voglia di approfondire, di saperne di più riguardo ciò che hai appena visto: tipo che io ho finito di vederlo alle 23.17 e sono quattro ore che continuo a cercare articoli su fatti, personaggi, film, telefilm, citazioni e luoghi legati a C’era una volta a Hollywood. E io credo che questo debba fare il cinema, come anche la letteratura, la musica, l’arte in generale: aprire delle porte che ti permettono di esplorare il mondo.

Non mancano le autocitazioni particolarmente gustose per i fan: da Bastardi senza gloria (film interpretato da Brad Pitt che qui diventa uno dei film interpretati dal personaggio di Leonardo Di Caprio) alle sigarette Red Apple, marca inventata da Tarantino e già comparsa in Pulp Fiction, Four Rooms, Kill Bill, Grindhouse, Bastardi senza gloria, Django Unchained e The Hateful Eight e Big Kahuna Burger, fast food anch’esso immaginario e raccontato in Pulp Fiction, Four Rooms e Grindhouse.

Non mancano nemmeno le digressioni: ad una trama che procede molto lentamente verso la tragica data dell’8 agosto 1969 fanno da contrappunto intere scene di film reali o immaginari che Tarantino si diverte a ricostruire in modo rigorosamente filologico (senza camere digitali: tutto il film è girato su pellicola). E tanto, tanto narcisismo: così tanto che il regista si sofferma a mostrarci gli attori che si guardano eccitati in televisione (Rick Dalton) e al cinema (Sharon Tate, che si rivela alla cassiera per non pagare il biglietto e poi si guarda intorno durante la proiezione per vedere la reazione del pubblico alla sua performance).

Cinquant’anni separano il film dagli eventi a cui è ispirato: tanti da farne un kolossal epico ma abbastanza pochi da lasciare incontrare le due Hollywood: Bruce Dern, per esempio, interpreta George Spahn, il proprietario del set western dove vive la comunità di Charles Manson, e dove lo stesso Dern aveva girato negli anni ’60.

Roman Polanski, poi, se nel film compare giovane a fianco alla moglie Sharon Tate, nella realtà a 86 anni ha appena presentato a Venezia il suo nuovo film – J’accuse – anch’esso incentrato su un celebre fatto storico: l’affare Dreyfuss.

Senza dubbio a Polanski e alla sua vicenda giudiziaria (un rapporto sessuale con una minorenne gli è costato l’esilio dall’America) è poi dedicato il dialogo tra Brad Pitt e la giovanissima hippie con cui si rifiuta di fare sesso senza prima vedere un documento di identità.

Non c’è stato alcun contatto diretto tra i due giganti del cinema, anche se Tarantino ha raccontato di aver fatto leggere la sceneggiatura ad un amico comune per tranquillizzare il collega su come sarebbe stata rappresentata la moglie. Nonostante questo l’attuale moglie del regista polacco – Emanuelle Seigner – si è schierata preventivamente contro il regista americano accusandolo di aver calpestato una tragedia per raccontare la sua storia.

In effetti conoscendo il cinema di Tarantino c’era di che preoccuparsi: il regista che ha trasformato più di ogni altro la violenza esasperata in un gioco, come avrebbe potuto raccontare la violenza più efferata mai consumata ad Hollywood, nei confronti – tra l’altro – di una ragazza incinta di otto mesi?

Tra l’altro ci sono stati già molti film dedicati all’argomento (tra cui Bel Air la notte del massacro del 1976, Helter Skelter del 2004 e House of Manson del 2014), l’ultimo dei quali – The Haunting of Sharon Tate, interpretato da Hillary Duff – è un thriller uscito proprio quest’anno.

La vera grande sorpresa, invece, è che C’era una volta a Hollywood è non solo profondamente rispettoso di Sharon Tate e delle altre vittime di Manson, ma è in assoluto il film meno violento di Tarantino. E forse persino il più introspettivo e autobiografico, incentrato com’è sulla malinconia di un artista ancora in sella ma convinto che il meglio sia ormai alle spalle.